C’est, à côté du chant, avec l’orgue que tout a commencé.

L’apprentissage de la musique, mais aussi la carrière discographique: le premier enregistrement de Martin Gester a été celui des Derniers grands Préludes et Fugues BWV 544, 546, 547, 548 de J.S. Bach (Pamina 1985, réédité en 2000).

Après ses études au Conservatoire de Strasbourg avec Pierre Vidal, un séjour inspirant auprès de Harald Vogel et sur les orgues nordiques, l’enregistrement des Derniers grands Préludes et Fugues de J.S. Bach, puis un autre consacré à Krebs & Homilius (sur l'orgue Silbermann/Ahrend de Porrentruy) jalonnent des tournées de concerts avec des répertoires variés du XVIe au XXe s., réservant toutefois une place importante aux œuvres de Byrd, Gabrieli, Frescobaldi, Sweelinck, Scheidemann... C'est par la pratique intensive de ce répertoire qu'il aborde le clavecin qu'aussitôt il étudie passionnément jusqu'à en faire son autre "premier instrument".

Quand il fonde le Parlement de Musique (1990), auquel il consacre, dès lors, une grande partie de son temps, l’orgue reste au centre de nombreuses réalisations, et notamment comme instrument concertant avec orchestre ou comme partenaire dialoguant avec la musique vocale ou instrumentale - nombreuses réalisations sur les orgues de l'Aisne et pour la collection Tempéraments / Radio France / Aisne.

Plus récemment, Martin Gester revient à l’orgue, riche de ses recherches sur l’interprétations du répertoire instrumental et vocal baroque, sur les relations entre musique et danse, musique et théâtre, et de sa pratique de l’interprétation au clavecin, au pianoforte et à la direction. Il renoue ainsi, à sa manière, avec la tradition des organistes-clavecinistes et compositeurs dirigeant tantôt du clavier tantôt du pupitre.

Ses recherches et son expérience de chercheur et de chef, il les applique à l’enseignement de l’interprétation du répertoire baroque - et tout particulièrement français - dans le cadre de l’Académie Supérieure et du Conservatoire de Musique de Strasbourg et sur les orgues historiques de la ville (orgue Silbermann de Saint Thomas, orgue Thomas d’après Trost de l’Eglise du Bouclier, orgue Marc Garnier de l’église Saint Paul).

Dès lors, avec un intérêt renouvelé, Martin Gester revisite les oeuvres de J.S. Bach et des compositeurs plus anciens : D. Buxtehude, N. Bruhns, G. Muffat, W. Byrd, J.P. Sweelinck, Cabanilles, Frescobaldi... Il s’intéresse aussi tout particulièrement à celles de Haydn, de Haendel, de Mozart, de C.P.E. Bach et de leur temps, à leurs oeuvres originales, à leurs concertos (avec le Parlement de Musique, avec l’orchestre Arte dei Suonatori - Pologne), mais aussi à leur oeuvre d’orchestre, en transposant à l’orgue certaines de leurs compositions (Suites de Haendel, pièces de clavier de Mozart, Sept Dernières Paroles de Haydn...).

Par ailleurs, il réinvestit de manière renouvelée le domaine de la musique baroque française pour orgue, un répertoire qui suppose plus qu’aucune autre une parfaite familiarité avec le style de l’orchestre, de la viole, du clavecin, du motet et des leçons de ténèbres, ainsi qu’avec l’art de la danse. Ses programmes font donc une large place à Nicolas de Grigny (dont il prépare l'enregistrement intégral) , F. Couperin, L.N. Clérambault, P. du Mage (enregistré à côté de grands motets de Lalande, Opus 111), souvent, et dès que c’est possible, en dialogue avec les musiques vocales.

Mais Martin Gester revient aussi à l’occasion à la musique du XIXe s : Boëly, Mendelssohn, Rheinberger, Franck, Vierne, et, de temps en temps, à des oeuvres du XXe s.

parution juin 2025

à l'orgue Thomas (2023) de l'église Saint Loup à Namur (B)

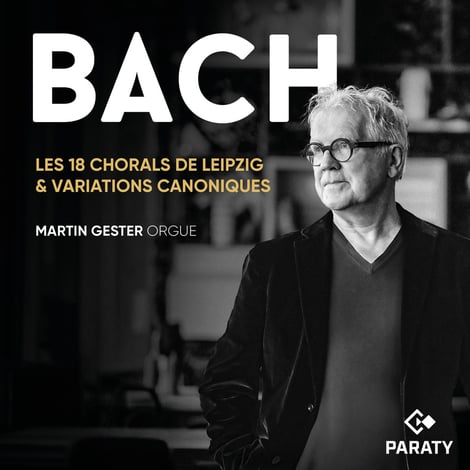

(photo ci-dessus)

Extraits des premières critiques

"Martin Gester rejoint le label Paraty, et revient à l’orgue où il se faisait trop rare au disque. Bach par la grande porte...

Si l’on devait relever une constante vertu qui se dégage de cette approche, ce serait la patience du phrasé, qui se traduit par le perspicace façonnage des voix d’accompagnement, comme inspiré par une profonde nécessité intérieure et non une dictée métronomique...

Cette exquise industrie polyphonique se redouble d’une intelligente registration...

Au-delà de ces vignettes dont le chef du Parlement de Musique n’oublie ni la fibre orchestrale ni la vocation illustrative, on saluera aussi et surtout la ferveur qu’il exprime tout au long de ce cycle, que ce soit dans le sobre recueillement pour l’Avent (Nun komm der Heiden Heiland), ou dans un suave et serein Vor deinen Thron, ultime comparution face au Créateur.

En complément de programme, un autre accomplissement, de la plus haute science : les Variations canoniques où le vieux Thomaskantor transfigure un cantique de Noël. Par la lisibilité structurelle exposée à livre ouvert comme par le discernement des timbres, Martin Gester ramifie, irrigue la moindre nervure de ce chef-d’œuvre de la littérature contrapuntique, et rappelle quel pénétrant organiste il demeure". Christophe Steyne, Crescendo (B) Interprétation : 10/10

Tout au long de ces deux disques, on ne peut qu'admirer l'écriture savante d'une polyphonie poussée à la perfection, à laquelle la sensibilité de l'interprète offre de grandes qualités poétiques. Cécile Glaentzer, ResMusica

La lecture défendue, argumentée s’appuie sur la solide expérience du musicien : chef, claveciniste, pédagogue, et ici organiste confirmé. Gester déploie un jeu cohérent et réfléchi, qui se montre attentif au texte, et particulièrement à la rhétorique implicite du discours luthérien.

Chaque pièce, du « Komm, Heiliger Geist » , BWV 651, jusqu’aux grands « Nun komm, der Heiden Heiland » et « Allein Gott in der Höh sei Ehr », éclaire les arguments de l’approche : une articulation limpide, des choix de registration toujours pensés au service du sens. L’ornementation devient langage, la polyphonie se clarifie sans jamais perdre de densité.

Dans les Variations canoniques, la démonstration d’ingéniosité contrapuntique sait éviter l’erreur d’un jeu abstrait : Gester y restitue l’élan spirituel, la jubilation intellectuelle, pourtant sensible et incarné d’un Bach au sommet de sa pensée musicale.

La prise de son signée Nico Declerck (Organroxx) souligne avec chaleur et netteté l’acoustique ample de Saint-Loup, où chaque ligne conserve sa lisibilité. La direction artistique, partagée entre l’ingénieur du son et l’interprète, garantit une cohérence entre l’orgue, l’œuvre et l’écoute contemporaine.

Le double disque Paraty s’impose comme une référence.... Le coffret décroche le CLIC de classiquenews été 2025.

Carter Chris-Humphray, ClassiqueNews

This admirable recording was made in October 2024 on an organ built in 2023 within a surviving 18th-century case at St Loup in Namur. The aim was to recreate within the existing rather French-style case an instrument that reflected rather the sound of more central Germany in the mid-18th century. So, unlike the recordings on surviving instruments from the late 17th and early 18th centuries in the north German style made in the 1950s and 60s by organists like Helmut Walcha which have so coloured the way in which Bach’s organ music has been received, here is a recording of two of the great summary collections of Bach’s later years played on the kind of instrument with which Bach would have been more familiar rather than the more severely north German/Dutch instruments by Schnitger with which composers like Buxtehude would have played.

The organ chosen for this recording is by Dominique Thomas...

(...) For Gester’s notes, you need to consult his detailed blog, which will lead you to his reflections on the desert island quality of this miscellaneous collection (so unlike other collections like the well-planned but incomplete Orgelbüchlein) as well as the full texts of the chorales on which the preludes are based, which is highly illuminating for his interpretations.

(...)

The obvious comparison to this performance is that by James Johnstone, who played “The Eighteen” with the canonic variations on Von Himmel hoch (BWV 769) on the Treutmann Organ of 1737 in Grauhof (...). I find Gester’s performance to be as well-judged as Johnstone’s, and I learned much from it – not least how important the chorale settings are in the cantatas and how closely interrelated are the cantatas and the organ works. You will not be disappointed if you choose this version, and the two are complementary in many ways...

Many of the pieces on these two CDs are regularly ignored by players and recitalists. But this wonderful music represents Bach’s compositional maturity as he selected and edited a number of pieces to which he clearly wished to give a continuing life, rather as he did by parodying some favourite cantata numbers for the four ‘Lutheran Masses’. We ignore these preludes at our peril if we wish to understand the corpus of organ music as a key part of the whole project to furnish a ‘well-ordered church music’.

David Stancliffe, Early Music Review

J.S. Bach

J.S. Bach : Pièce d'Orgue

Orgue Tomaš Močnik de Höör (SE - cf photo ci-dessus), d'après la facture de G. Silbermann et de J. Gabler.

Du Mage : Duo et Grand Dialogue extraits de la Suite du 1er Ton

à l'orgue historique de Saint Michel en Thiérache

CD OPUS 111 M.R. de Lalande : Grand Motets & Du Mage : Suite du 1er ton

Du Mage : Livre d'Orgue (intégral)

à l'orgue historique de Saint Michel en Thiérache

CD OPUS 111 M.R. de Lalande : Grand Motets & Du Mage : Suite du 1er ton

discographie

- J.S. Bach : Derniers Préludes et Fugues à l’orgue Freitag de la Collégiale de Colmar, 1985 (Pamina - réédition 2000)

- J.L.Krebs, G.A.Homilius : Fantaisies pour l'Orgue avec le Hautbois, à l'orgue Ahrend de Porrentruy, Suisse, avec Randall Cook, hautbois baroque (ADDA 1990, rééd. Accord 1998)

- J. Haydn : Salve Regina et concertos pour orgue à l’orgue de Fère en Tardenois (Opus 111 1992)

- S. de Brossard, Lebègue, Daquin etc : Une Nuit de Noël à l’orgue de Saint Michel en Thiérache (Tempéraments 1996)

- J.Christian Bach : Concertos pour orgue à l’orgue de Fère en Tardenois (Accord 1998)

- G. Sammartini : Concertos pour orgue à l’orgue de Fère en Tardenois (Accord 1997) (10 de Répertoire)

- Georg Muffat : Toccate e Concerti da chiesa à l’orgue de St Antoine en Dauphiné (Tempéraments 1998)

- Antonio Vivaldi : Concertos pour orgue & transcriptions de J.S. Bach (Accord 1998 )

- J.S. Bach : Sechs Trios für das Clavier und die Violine (dites “Sonates pour violon & clavier”) Martin Gester - Alice Pierot (Accord)

- T.L. da Victoria : Missa pro Victoria & Du Caurroy : Te Deum (avec des oeuvres de Sweelinck, Heredia & Du Caurroy à l’orgue de St Michel en Thiérache) (Accord 1998).

- J.S.Bach : Psaume 51 d’après Stabat de Pergolèse & oeuvres d’orgue (Tempéraments 2000 – rééd.)- Oeuvres d’orgue enregistrées à St. Petri, Freiberg, Allemagne) (Choc du Monde dlM - 10 de Répertoire)

- Pierre Du Mage : Livre d’ Orgue sur le CD : M.R. de Lalande: Grands Motets Deus noster & Exaltabo te (Opus111- Naïve 2001)

- G. Carissimi : La Plainte des Damnés & Jephté - Un Concert Spirituel (Naïve 2003) - Diapason d’or (une intervention à l’orgue positif dans Frescobaldi à l’orgue et au clavecin)

- J.U. Steigleder : Livre d’Orgue : 40 variations sur Vater Unser, Strasbourg 1627 à l’orgue de Bolbec, Normandie (Tempéraments 2003) – (Diapason découverte)

- J.S. Bach : Six concerts en trio d’après les Sonates en trio pour l’orgue BWV 525-530 (Assai 2004)

- N.A. Lebègue : Oeuvres d’orgue et motets par Martin Gester à l’orgue de Saint Michel en Thiérache avec Salomé Haller, soprano (SACD Tempéraments / Radio France 2005)

- Caprices : oeuvres pour clavecin et orgue positif (Vivaldi, Telemann, Soler, Mozart, Planyavsky) avec Aline Zylberajch, (K617)

- J.S. Bach : Les 18 Chorals de Leipzig & Variations Canoniques sur le choral Vom Himmel hoch (2 CD) à l'orgue Thomas de l'église Saint Loup à Namur (B) (Paraty / Organroxx 2025)

- Noël à l'orgue (Bernard Hurvy) du Folgoët (Finistère) avec la participation de la Maîtrise de Vannes, dir. J.M. Noël. Praetorius, Scheidt, Buxtehude, J.S. Bach (à paraître chez Hortus à l'automne 2026)

En outre:

- Participation à une Anthologie des orgues de Lorraine, K 617 (Buxtehude et Haendel à l’orgue Aubertin de Virming)

- Participation à une anthologie des orgues d’Alsace sur CD (Orgels in de Elzas 1) pour la Radio néerlandaise (Krebs & Haendel à l’orgue Dubois de Bossendorf, Rheinberger & Brahms à l’orgue Stiehr de Gunstett).

- Participation à l'anthologie Les Orgues d'Andreas Silbermann : L'orgue d'Ebersmünster (Alsace) : Daquin, Beauvarlet Charpentier, Balbastre, Wackenthaler (2015)